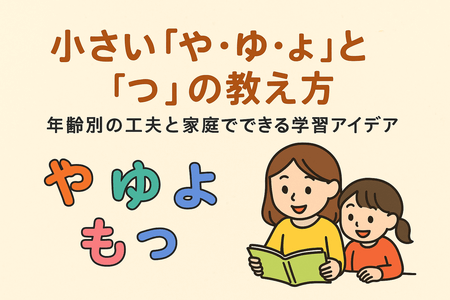

はじめに|なぜ「ゃ・ゅ・ょ」と「っ」はつまずきやすいのか

お子さんがひらがなを覚えるとき、「ゃ・ゅ・ょ」や小さい「っ」でつまずくことは珍しくありません。これらはそれぞれ拗音「ようおん」で(きゃ・きゅ・きょ)や促音「そくおん」で(がっき・ぼっくす)と呼ばれ、発音の仕方や口の動き、文字の大きさや形が他の文字と異なるため、感覚的に理解するのが難しいのです。特に耳で聞いただけでは区別がつきにくく、同じように聞こえてしまうこともあります。また、書き方も通常の文字よりも小さく、位置がずれると別の文字に見えてしまうこともあるため、視覚的にも戸惑いやすいポイントです。さらに、家庭や保育園・幼稚園での学習環境によっても習得のスピードは変わりますが、日常生活に少しずつ取り入れることで、遊びながら自然に身につけることが可能です。ほんの少しの工夫や声かけで、学びがぐんと楽しく、スムーズになりますよ。

学びの土台づくり|耳・目・口を使った三方向アプローチ

学びやすくするためには、耳で聞く・目で見る・口で話すの3つを組み合わせるのがとても効果的です。耳で音をしっかり聞くことで発音の違いを感じ取り、目で文字や口の動きを確認することで記憶に残りやすくなります。そして口で声を出すことにより、体感として覚えられるのです。これらは単独で行うよりも、複合的に取り入れることで効果が倍増します。

- 耳:歌や絵本の読み聞かせで音に慣れる。特にリズムのある童謡や繰り返しの多い絵本は拗音・促音を自然に耳に届けます。

- 目:カードや絵で文字の形を確認。色分けカードやイラスト付きカードを使うと視覚的に記憶が残りやすくなります。

- 口:一緒に声を出して発音。親子で同時に発音する「まねっこ読み」や、声の大小を変えて遊び感覚で練習するのもおすすめです。

さらに、生活の中でこれらを無理なく組み合わせる工夫も大切です。たとえば通園の道中に歌を口ずさんだり、買い物中に看板の文字を一緒に読んだりと、短時間でも繰り返し触れることで自然と身についていきます。

「ゃ・ゅ・ょ」の教え方|年齢別アプローチで自然に身につけよう

3〜4歳|耳で音の感覚を楽しむ時期

この時期はまだ音と文字の結びつきがあいまいで、耳からの印象がとても大きく影響します。歌やリズム遊びで「きゃ・きゅ・きょ」に親しむときは、手拍子や軽いダンスを一緒に取り入れるとより記憶に残ります。また、絵本で拗音が出てきたら一緒に声に出し、「ここは小さい“ゃ”だね」と優しく指さし確認をすることで、視覚的な印象も同時に与えられます。

4〜5歳|音の違いを意識し始める時期

耳が発達してくると、似ている音の違いを聞き分ける力が伸びてきます。「や」と「ゃ」の違いを比べて聞かせるときは、発音の前後で口の形や動きを見せると理解が深まります。さらに、カードやジェスチャーで音の長さや形を視覚化すると、記憶に残りやすくなります。例えば長い音は両手を広げる、短い音は指で小さく丸を作るなど、体全体で表現してあげましょう。

5〜6歳|音と文字の関係を理解する時期

就学前後のこの時期になると、音と文字の結びつきを理解する力がぐんと高まります。ひらがなカードで「き+ゃ=きゃ」を作る遊びを取り入れ、カードを並べ替えて別の単語を作る練習もおすすめです。また、自分で単語を組み立てて発表する活動では、親が「どうしてその言葉を選んだの?」と質問し、子どもが説明する機会を与えることで、理解がより深まり、自信にもつながります。

小さな「っ」の教え方|年齢ごとの理解ステップ

3〜4歳|音の変化を感じる遊びから

この時期はまだ促音の概念があいまいで、「さか」と「さっか」の違いも耳で聞くだけでは難しいことがあります。手拍子や太鼓でリズムを取りながら発音し、テンポの変化を身体で感じ取れるようにしてあげましょう。また、親が大げさに口を止める動作をしてから「っ」を入れると、子どもが視覚的にも音の切れ目を理解しやすくなります。

4〜5歳|音の違いを聞き分ける時期

発音の聞き分け力が育ってくると、促音の有無による意味の違いにも気づけるようになります。発音ペアでクイズ(例:「きて」と「きって」)をするときは、正解したらすぐに褒めてあげ、間違えたときも笑顔で「もう一回挑戦!」と促しましょう。身近な単語でゲーム化するとさらに盛り上がります。

5〜6歳|音と文字の関係を理解する段階

この年齢になると、促音の位置や役割を文字としても認識できるようになります。単語カードで促音を入れ替える遊びでは、「きって」を「きて」に変えて意味の変化を確認するなど、言葉遊びと組み合わせると理解が深まります。読み間違えた場合も、「あ!今のは“っ”がなかったね」と軽く指摘して笑顔で言い直す習慣をつけると、楽しく繰り返し学べます。

家庭でできる拗音・促音の楽しい言葉あそび

買い物やおでかけ先を活かそう

買い物や外出は学びの宝庫です。看板や商品名から「ゃ・ゅ・ょ」「っ」を探すゲームは、子どもが自然に文字に興味を持てるきっかけになります。例えば、スーパーで「しゃけ」「きゃべつ」などを探すだけでなく、見つけたら声に出して読み合うと発音練習にもなります。慣れてきたら「今日の目標は“っ”が入っている3つの言葉を見つけよう」など、目標を設定するとさらに楽しくなります。

お風呂や食事の時間にできること

お風呂はリラックスして学べる絶好のタイミング。湯船で手や泡を使って文字の形を作ると、文字の形と名前が結びつきやすくなります。食卓では食材名を使った言葉クイズが効果的で、「この食べ物の名前に“ゃ”はある?」と問いかけると、耳と頭を同時に使って覚えられます。さらに、正解したら拍手したりシールを貼ったりして達成感を与えると継続につながります。

続けるためのポイント

毎日少しずつ続けるためには、褒めることを忘れないことが大切です。小さな成功でも「すごいね!」「よく見つけたね!」と声をかけてあげましょう。また、成果をカレンダーやシールで見える化すると、子どもが自分の成長を実感でき、やる気が持続します。ときにはご褒美を用意してモチベーションを高めるのも効果的です。

教えるときの声かけの工夫

子どもが自信を持って学び続けられるようにするためには、声かけの内容やタイミングがとても大切です。単に「やってみて」というだけでなく、気持ちが前向きになるような表現や、相手の努力を認める一言を添えると効果的です。

- 「もう一回やってみよう!」と前向きな表現を使う。失敗した場合でも、「今度はきっとできるよ」と励ましの言葉を足すことで意欲が高まります。

- 「違うよ」ではなく「こっちの言い方もあるね」と提案型にする。間違いを否定するのではなく、新しい選択肢を提示する形で伝えると、子どもが安心して挑戦できます。

- 兄弟や友達と一緒にやると楽しく続けられます。協力してゲームのように学んだり、お互いに問題を出し合ったりすることで、学びがより楽しい経験に変わります。

さらに、できたときにはその場でしっかり褒める「即時フィードバック」が効果的です。こうした声かけを続けることで、子どもが学びを前向きに捉え、自然と自発的に練習する姿勢が身についていきます。

よくある間違い例と直し方

拗音や促音の習得段階では、似た音や形の混同、発音の抜けなどがよく見られます。原因と対応方法を具体的に知っておくと、つまずきからスムーズに立ち直ることができます。

- 「きや」と「きゃ」の混同 → 文字を並べて声に出す練習を繰り返します。発音の違いをはっきり示すために、口の形や舌の位置をゆっくり見せながら読むと効果的です。絵カードに「きや」「きゃ」の単語を複数書き、並べ替えて読む遊びもおすすめです。

- 「っ」が抜ける → 手拍子でリズムを取ってから発音する方法が有効です。例えば「きて」と「きって」を交互に言い、促音のときには手拍子や足踏みを強調して、音の切れ目を身体で感じさせます。短い歌やチャンツに組み込むのも効果的です。

- 書き間違い → 小さい文字の位置を色で強調すると視覚的に覚えやすくなります。例えば小さい「ゃ・ゅ・ょ」を赤色で書いたり、促音の「っ」を別の色で塗るなど、視覚的な工夫を加えます。正しい位置に書けたときは必ず褒めて、成功体験として記憶に残すようにします。

発達段階別・学習時間の目安

学習の効果を高めるためには、年齢や集中力の持続時間に合わせた学習時間の設定が大切です。無理に長時間取り組ませるのではなく、短時間でも内容を充実させ、子どもが「楽しかった!」と思える時間にすることがポイントです。

- 幼児期は1日5〜10分程度でOK。短い時間でも毎日続けることで習慣化しやすくなります。

- 集中が切れたらすぐ切り替える。疲れた様子や飽きた様子が見えたら、別の遊びや動きのある活動に変えて気分をリセットしましょう。

- 短時間でも毎日続けることが大切。時間を決めて習慣化することで「この時間は学びの時間」というリズムがつきます。

- 年齢が上がるにつれて少しずつ延長し、5〜6歳ごろには15分程度を目安にするとよいでしょう。

- 学習後には必ず褒める時間を取り、「またやりたい」という気持ちを引き出すことも忘れないようにしましょう。

失敗談から学ぶ!教え方の落とし穴

教え方にはちょっとした落とし穴があり、気づかないうちに子どものやる気を削いでしまうこともあります。ここでは実際によくある失敗と、その改善のヒントを紹介します。

- 親が焦って詰め込みすぎた結果、子どもが嫌がったケース → 短期間で一気に覚えさせようとしたため、遊びや休憩の時間が減り、子どもが負担に感じてしまいました。改善策としては、1日に覚える量を減らし、成功体験を積み重ねる方法に変えることで再び興味を持つようになりました。

- 遊びの要素を取り入れたら急に興味を持ち始めた実例 → 最初は机に向かう学習を嫌がっていた子が、カードゲームや言葉探しゲームを取り入れた途端、自分から「もう一回やりたい!」と言うようになりました。学びを遊びに変えることで、自然に繰り返し練習する習慣がつきました。

遊びながら学べる!おすすめ家庭学習ツール

家庭で拗音や促音を楽しく学ぶためには、遊び感覚で取り入れられるツールが大活躍します。以下はその中でも特におすすめのものと活用方法です。

- 拗音・促音が多く出てくる絵本:繰り返し読みたくなるストーリーや、リズムのある文章の中で自然に学べます。読み聞かせの際に対象の文字を指さしながら読むと、視覚と聴覚の両方から記憶に残ります。

- カードゲーム(しりとりカードなど):ルールが簡単で家族みんなで楽しめるため、繰り返し遊びながら発音と文字の結びつきが強化されます。タイマーを使ってスピード感を出すとさらに盛り上がります。

- 100均グッズで作れる自作カード:手作りすることで親子のコミュニケーションにもなり、作成段階から学びが始まります。色紙やマスキングテープを使って文字を強調したり、絵と文字を組み合わせるなど工夫するとオリジナル教材として長く使えます。

これらのツールは、遊びながら自然に学べるため、学習のハードルを下げる効果もあります。子どもの興味や得意分野に合わせてカスタマイズすれば、より効果的に習得できます。

まとめ|拗音・促音を無理なく習得するために大切なこと

- 年齢と発達に合わせた方法を選ぶ。お子さんの集中力や興味に合わせて、無理のないステップを設定しましょう。

- 遊び感覚で楽しく続ける。カードゲームや日常の会話、外出先での言葉探しなどを活用して、学びを生活に自然に溶け込ませます。

- 小さな成功を積み重ねて自信につなげる。正しく発音できた、文字を書けたなど、どんなに小さな達成でも必ず褒めて記憶に残すことで「できる!」という自信が育ちます。

- 習慣化するための仕組みをつくる。学習カレンダーやシール帳を使って視覚的に成長を確認し、継続のモチベーションを保ちます。

- 家族全員で関わる時間を持つ。兄弟や保護者と一緒に学ぶことで、楽しい雰囲気と安心感の中で自然と学習が進みます。